2025年8月4日、日本の防衛産業にとって歴史的とも言える一歩が踏み出された。オーストラリア政府は、自国海軍の次期フリゲート艦(FFM=フリゲート級多機能艦)として、日本が提案した「もがみ型護衛艦(改良型)」の採用を内定し、日本政府にその意向を伝達した。この契約は総額で約111億豪ドル(約1兆円)にのぼり、日本が海外に軍艦を輸出する初の大型契約となる見通しだ。

オーストラリア海軍は現在、老朽化したアニザック級フリゲートの代替を急いでいる。同国の防衛戦略は、南シナ海やインド太平洋での安全保障環境の悪化を背景に大きな転換期を迎えており、近年は防衛費を急増させている。

今回の新型FFM導入計画では、合計11隻を建造する方針で、そのうち最初の3隻は共同開発国(日本)で建造し、残りの8隻はオーストラリア国内の造船所で生産する。納入開始は2029年を予定しており、今年中に正式契約が結ばれる見込みだ。

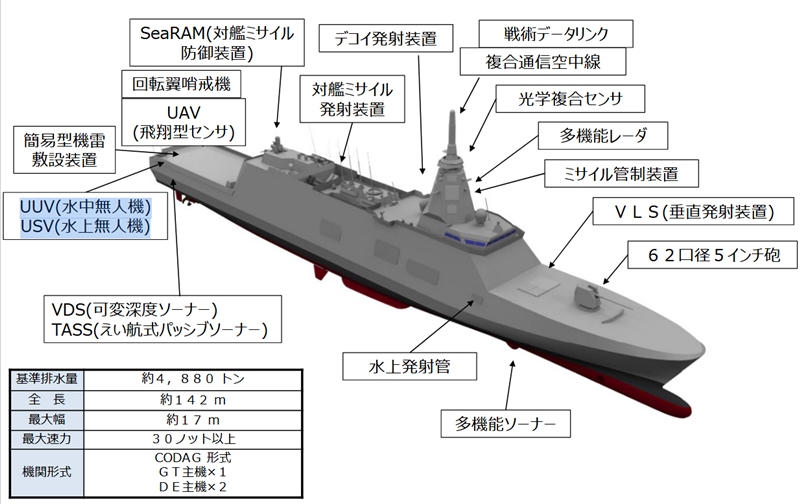

日本が提案したのは、海上自衛隊が運用中の「もがみ」型護衛艦をベースに、オーストラリアの要求仕様を反映して改良した新型FFM(通称FFM改、あるいはFFM-2)である。

「もがみ」型はコンパクトかつ高いステルス性と、複数の任務に対応できる多機能性が特徴。これを拡張・強化したFFM改は、より大型で、火力・任務遂行能力ともに大幅にアップグレードされている。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 全長 | 約142m |

| 全幅 | 約17m |

| 満載排水量 | 約6,200トン |

| 基準排水量 | 約4,880トン |

| 最大速力 | 約30ノット |

| エンジン方式 | CODAG方式(ガスタービン1基+ディーゼル2基) |

| 乗員 | 約90名 |

| ステルス性 | 維持・一部形状変更(改修による最適化) |

| 主砲 | 62口径5インチ砲×1門 |

| VLS(垂直発射装置) | 32セル(MK41 VLS) |

| 対艦ミサイル | 12式地対艦誘導弾(SSM)能力向上型 |

| 近接防空ミサイル | SeaRAM |

| ヘリ運用 | 哨戒ヘリ×1機+UAV(飛翔型センサ) |

| 機雷戦能力 | 機雷の掃討能力、簡易型機雷敷設装置を装備 |

| 無人機運用 | UUV(OZZ-5水中無人機)、USV(水上無人機) |

| 建造数 | 12隻(年間3隻ペース・自衛隊向け) |

| 建造費 | 約1,050億円(1隻あたり) |

| 初号艦就役 | 2028年以降(自衛隊向け)/2029年以降(オーストラリア向け) |

| 造船会社 |

|

改良のポイント

- VLSの倍増(16セル→32セル)

より多くのミサイルを搭載でき、即応性と継戦能力が大幅に向上。 - ステルス形状の最適化

敵レーダーに捉えられにくいデザインを維持しつつ、構造を再設計。 - 無人機運用の強化

水上・水中の無人機による機雷探知や索敵、哨戒任務に対応。将来の無人戦闘支援にもつながる設計。 - 建造スピードと生産能力

日本国内では年間3隻ペースで建造可能とされており、これは高い生産性を求めるオーストラリア側の要求にマッチした。

最終候補には、ドイツのフリゲート提案(メッコ A200型を基にした案)も残っていた。しかし、以下のような理由から日本案が選ばれたと見られる。

- 優れたステルス性能: レーダー反射断面積(RCS)を大幅に低減した設計は、敵からの探知を困難にします。これは、現代の海戦において生存性を高める上で極めて重要な要素です。

- 多機能化: 対潜水艦戦(ASW)、対水上戦(ASuW)、対空戦(AAW)に加え、機雷戦にも対応可能な能力を有しています。特に、無人水上艇(USV)や無人水中艇(UUV)との連携能力は、最新の脅威に対応する上で大きな強みとなります。

- 省人化と維持管理の容易さ: 艦橋と戦闘情報中枢(CIC)の統合化による省人化は、乗組員の負担を軽減し、運用コストを削減します。また、日本の高い建造技術と保守管理ノウハウは、長期的な運用を見据えたオーストラリアにとって魅力的な要素でした。

-

設計の柔軟性と改修性の高さ

もがみ型はモジュール設計を導入しており、装備やシステムの入れ替えが比較的容易。 -

既存艦の実績と信頼性

2022年以降、海上自衛隊で実運用されており、トラブルも少なく性能が安定している。 -

インド太平洋戦略における日豪連携の強化

安全保障分野で急速に接近する両国にとって、軍事装備の共同開発は象徴的な意味を持つ。 -

コストパフォーマンスの高さ

1隻あたりの建造費は約1,050億円と見積もられ、他国の同規模艦と比較しても割高だった。しかし、90名で運用できるなどトータルのコストは他国の艦艇よりも30%安い。

今回の契約が実現すれば、日本の防衛装備品の海外輸出としては最大規模の案件となる。日本では2014年の「防衛装備移転三原則」により、一定条件下での武器輸出が可能となったが、これまで実績は限られていた。

今回のオーストラリアへのFFM輸出は、日本の防衛産業が世界市場に打って出る転機となる可能性を秘めている。国内の造船企業(三菱重工)にとっても、民間船舶の建造需要が減少する中で、貴重なビジネスチャンスだ。

また、日豪は「自由で開かれたインド太平洋」構想のもと、安全保障面での連携を加速させており、共同訓練や情報共有に加えて、兵器の共同開発・共有が進めば、地域の抑止力向上につながる。

2025年内に正式契約が締結されれば、2026年から設計作業と建造準備が本格化。2029年から順次引き渡しが始まり、2035年頃までに11隻すべてが配備される計画だ。

ただし、海外との共同開発には、次のような課題もある。

-

設計思想や運用思想の違いによるすり合わせの難しさ

-

輸出に伴う技術移転・知的財産の管理問題

-

オーストラリア国内での建造部分の品質管理と納期の確保

これらを円滑に乗り越えられるかが、今後の鍵となる。