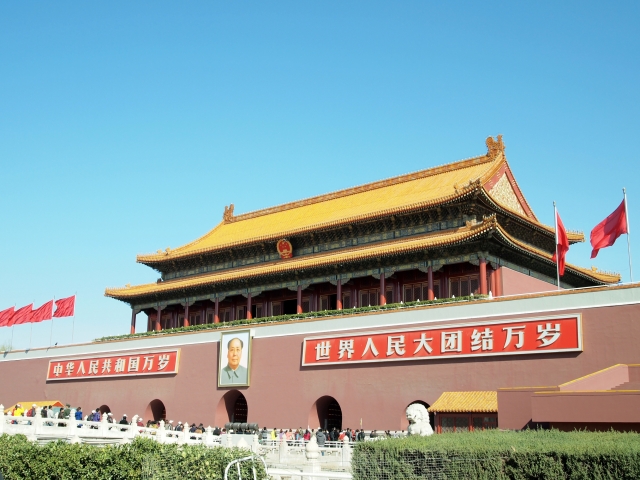

2025年現在、中国の国家主席・習近平は「不動の指導者」として内外に強い存在感を示し続けている。2012年に中国共産党中央総書記、2013年に国家主席に就任して以来、習氏は腐敗撲滅キャンペーンを通じて政敵を次々と排除し、「党」「政府」「軍」の三権を完全掌握した。

2023年には3期目に入り、国家主席任期の制限(2期10年)も撤廃され、かつての「終身皇帝」にたとえられることも少なくない。

しかし、強すぎる指導者の長期政権には必ず「出口」の問題がついてまわる。中国共産党の伝統として、指導者が自ら後継者を指名し、穏やかに退任していくことで体制の安定を保ってきた。しかし、習近平の長期政権にはその道筋がいまだ見えず、党内外に微妙な緊張感を生んでいる。

2027年は習近平の3期目が満了する年である。果たして習氏はそこで退任への道筋を示すのか、それともさらに4期目に突入するのか。そして、その動向を左右する勢力とは─。

さらに、2025年8月に開催予定だった「四中全会」(第20期中央委員会第4回総会)は、2025年10月に延期されるなど、不可解なことが起こっている。

●反腐敗キャンペーンによる政敵排除

習近平の統治スタイルを語るうえで欠かせないのが、「反腐敗」という名目の下に行われた大規模な粛清だ。かつて党中央のナンバー2とも言われた周永康元政治局常務委員、軍の実力者だった徐才厚・郭伯雄らが次々と失脚し、反習派と目される「団派(共青団出身)」幹部も次第に姿を消した。

党と軍における忠誠度の高い人物が次々と重要ポストに就き、結果として「習近平に異を唱える者がいない」体制が築かれた。

●任期制限の撤廃と「終身体制」への布石

2018年の全国人民代表大会では、国家主席の任期制限が撤廃され、習近平は理論上、無期限に国家主席を務めることが可能になった。これは、鄧小平以来続いてきた「権力の制度的継承」を根本から覆す大きな転換点だった。

このとき、国内外では「習近平の終身政権化」が既定路線と捉えられたが、実際には党内の一部には懸念と反発も根強く残っていた。

2026年に入り、これまで表面化しなかった権力構造のひずみが、いくつかの形で現れ始めている。

●軍部の動揺と人事の異常

2026年初頭から、中国人民解放軍の上層部で複数の高官が突然消息を絶つ、あるいは「健康上の理由」で辞任するといった異常な事態が相次いでいる。中でも中央軍事委員会の複数メンバーの交代劇は、軍内部の統制に綻びが生じている可能性を示唆している。

この背景には、習近平による軍への強権的な統治に対する不満の蓄積、あるいは軍内の独自路線を模索する動きがあるとも囁かれる。

【党内の主な勢力】

| 勢力名(派閥) | 主な人物 | 特徴 |

|---|---|---|

| 習近平派(「之江新軍」) | 習近平、蔡奇、李強、丁薛祥 | 浙江省時代の側近グループ。忠誠心を最優先。政権中枢を独占。 |

| 太子党(紅二代) | 習近平、薄熙来(失脚)など | 革命世代の子弟。ナショナリズム色が強い。権力基盤の一つ。 |

| 団派(共青団出身) | 胡春華(失脚気味)、李克強(故人) | 胡錦涛政権を支えた穏健改革派。現在は弱体化。 |

| 軍部(人民解放軍上層) | 張又侠(中央軍事委副主席:失脚)など | 習派が多いが、不満も潜在。近年は習近平による粛清が続く。 |

●経済停滞と地方の不満

経済面でも習近平政権は厳しい局面に立たされている。ゼロコロナ政策の後遺症、青年失業率の悪化、地方財政の逼迫、そして国際社会との対立による外資流出など、内憂外患が重なっている。

特に、地方政府は財政赤字に苦しみ、中央からの一方的な指導に対して不満がくすぶっている。このような状況は、習近平の指導力に陰りを生じさせる一因となり得る。

●ポスト習近平を模索する勢力の存在

党内にはなお、習近平の長期政権に疑問を抱く「反習派」が存在すると言われる。

胡錦涛政権時代の幹部やその系譜を引く「共青団派」はいまや表立った影響力はないが、水面下で2027年の「3期目退任」を目指す動きが進んでいる可能性がある。

反習派が直接的に権力を奪還する構図は現実的ではないが、「習氏に花道を用意し、体面を保ちながらの退任を促す」という形でのソフトランディングが模索されているという分析もある。

習近平が退任への道筋を自ら描けるかどうか、それが中国共産党の将来を左右する最大の焦点である。

退任すれば、体制の安定を保ちつつ「偉大な指導者」としての歴史的地位を固めることができる。一方で続投を選べば、次の退任タイミングはますます不透明になり、党と国家の権力構造に深刻なリスクを残すことになる。

これまで政敵を失脚させ、中央集権を極限まで進めてきた習近平にとって、退任とは「敗北」ではなく「統治の完成」であるという形で物語を閉じることができるかどうか──その政治的演出と舞台設定が、今まさに練られている段階にあるのかもしれない。

2027年の中国は、単なる権力交代のタイミングではない。習近平という特異な指導者の統治が終焉を迎えるかどうかという、体制の大きな転換点となる可能性を秘めている。

中国共産党は過去にも、毛沢東のカリスマ性と文革の混乱を経て、「集団指導体制」という安定のモデルを築いてきた。習近平の退任が現実になれば、その再構築が始まるかもしれない。

その一方で、退任が実現せず長期独裁色がさらに強まるならば、いずれ訪れる「無秩序な権力移行」のリスクが高まることになる。

いずれにせよ、2025年から2027年にかけての中国政治は、東アジア情勢と世界経済に多大な影響を及ぼす重大な局面を迎えている。日本を含む国際社会もまた、その動向から目を離すことはできないだろう。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 2012年11月 | 習近平が中国共産党中央総書記に就任(第18回党大会) |

| 2013年3月 | 国家主席に就任、反腐敗運動を開始 |

| 2014〜2016年 | 周永康、徐才厚、郭伯雄ら元高官が粛清される |

| 2017年10月 | 第19回党大会。習近平思想が党規約に明記される |

| 2018年3月 | 憲法改正で国家主席の任期制限(2期10年)を撤廃 |

| 2022年10月 | 第20回党大会。異例の3期目に突入、後継者指名なし |

| 2023年3月 | 国家主席として3期目正式就任 |

| 2024年 | 経済減速と地方財政危機が顕在化 |

| 2025年10月 | 第20期四中全会開催:後継者の指名はなかった |

| 2027年3月(予定) | 国家主席任期終了、4期目続投か退任かが焦点 |