次期戦闘機F-3は日英伊3か国共同開発へ

防衛省は、日本の次期主力戦闘機(第6世代戦闘機)の開発主体として三菱重工業と正式に契約をし、2026年度に試作機を製作、2030年に製造開始、2035年までに配備を開始する予定。

開発費は400億ドル(6兆円)と予想され400機を生産した場合、1機当たりの開発費は150億円となる。したがって、最終的な価格は開発国で200億円、輸出価格は250億円以上と予想される。

日英伊3か国共同開発となり、出資比率は日本(40%)、イギリス(40%)、イタリア(20%)。

当ブログの予想の購入数は、日本(90機)、イギリス(100機)、イタリア(50機)の合計340機で、採算性が厳しいため、3か国以外への輸出も検討する。

具体的には、サウジアラビア(50機~100機)、インド(50機~100機)、オーストラリア(50機)の名前も浮上している。

当ブログの予想では、最低でも400機を生産すると思う。

サウジアラビア参画へ

2025年5月、サウジアラビアが「パートナー国」として参画をすることを調整しているとの報道があった。サウジアラビアは開発には関わらず、資金提供(数千億円~1兆円)のみとし、将来的に購入すると見られる。

戦闘支援無人機(UAV)と連携

次期戦闘機F-3は有人機だが、これとは別の戦闘支援無人機(UAV)と連携して戦う形になる。また、F-3も無人操縦ができる可能性がある。

愛称「烈風」検討

2025年4月の報道では、愛称「烈風」が検討されている。

1939年4月、旧日本海軍が開発した艦上戦闘機「烈風」が初飛行している。

ちなみに、イギリスは次期戦闘機「テンペスト」計画を、F-3共同開発に移行しているので、イギリスでの愛称は「テンペスト」(激しい嵐・暴風)になるかもしれない。

出典 防衛省 https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/nextfighter/index.html

| 名称 | 次期戦闘機(F-3)

愛称「烈風」(予想) |

|---|---|

| 生産国 | 日英伊3カ国 |

| 購入候補国 | サウジアラビア(50機~100機)、インド(50機~100機)、オーストラリア(50機) |

| 就役年 | 2035年 |

| 生産数 | 400機(予想) |

| 全長 | 20m(予想) |

| 全幅 | 15m(予想) |

| 翼形状 | デルタ翼(三角翼) |

| エンジン推力 | 15トン×2基(「XF9-1」の推力は15トン) |

DSEI JAPAN 2025 の取材に来ています。1発目の記事です。お読みください。動画も作成中です。

👉DSEI Japan 2025、英伊共同開発の次期戦闘機の10分の1模型公開 #GCAP(高橋浩祐)#Yahooニュースhttps://t.co/tyW81yPnhJ— 高橋浩祐(たかはし こうすけ)Takahashi Kosuke🐺 (@KosukeGoto2013) May 21, 2025

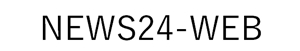

2023年12月14日、日英伊3か国はGCAPを管理する国際機関であるGIGO(GCAP International Government Organisation)を設立する条約に署名した。

- GIGOの所在地はイギリス

- GIGOの初代首席行政官は日本人

- 共同事業体制の初代トップはイタリア人

三菱重工業が開発全体のとりまとめを行うことで、日本主体の開発体制を維持し、「BAEシステムズ」(英)、「レオナルド社」(伊)などの海外メーカーと共同開発する方針。

当初は、F-35の開発企業である「ロッキード・マーチン」が技術支援を行う予定だった。

しかし、ロッキード社が機体改修をアメリカ本土で行うなどの「秘匿性(ブラックボックス化)」が課題となり、調整が難航していた。

そのため、イギリスとイタリアの3か国共同開発となる見通し。ただし、ロッキード社が一部参加する可能性は残る。

| 分担分野 | 会社名 |

| 設計・システム統合 | 三菱重工業 |

| 技術支援 | |

| 機体 |

|

| エンジン |

|

| ミッションシステム(電子戦装備を制御) |

|

| レーダー(ジャガーシステム) |

|

機体開発

機体については、三菱重工、BAEシステムズ(英)が共同開発する。

エンジン開発

エンジン及びエアインテークなどエンジン回りの機体については、IHI(日本)、ロールス・ロイス(英)、「アビオ社」(伊)の共同開発とする。

イギリスが2025年頃から開発する次世代戦闘機「テンペスト」とエンジン部品などを共通化しコストダウンする。

レーダー開発

レーダー「ジャガーシステム」開発について、英国側からイタリア防衛装備大手「レオナルド」の英国法人が参画し、2022年4月に共同開発を開始し、2027年頃に設計・製造を進める。

日本国内の拠点

三菱重工業の愛知県内の小牧南工場が開発拠点となり、現在は各社合計の技術者200人体制だが、将来的には技術者500人体制となる見通し。

開発費(推定)400億ドル(6兆円)

当ブログ推定では、F-3戦闘機の開発費は40年間の保守費用を含め400億ドル(6兆円)になる。

そのため、技術的には日本単独でも開発できるが、日本の調達数90機では1機あたりの開発費・保守費用は600億円になり、高額すぎる。

3か国で共同開発することで調達数は合計300機以上となり、1機当たりの開発費・保守費用は200億円と劇的にコストを下げることができる。

当ブログの試算

| 製造機数 | 1機当たりの開発費 | 1機当たりの製造コスト | 1機の調達コスト |

| 100機(日本単独) | 600億円 | 50億円 | 650億円 |

| 300機(3各国) | 200億円 | 50億円 | 250億円 |

| 400機(3各国+輸出100機) | 150億円 | 50億円 | 200億円 |

また、日本は戦闘機の海外輸出の経験もなく、三菱重工が開発していた民間機三菱スペースジェットも事実上の開発中断となっている。

やはり、1機当たりのコストを低減するために、海外輸出を視野に入れる共同開発しか方法はない。

国会事務所にある飛行機の模型が、どんな物なのか気になる方がおられるようなので、画像をUPします。 pic.twitter.com/saWSK5JBGg

— 山本ともひろ℗ (@ty_polepole) March 20, 2021

三菱重工業の模型には、F-2戦闘機と同じ「洋上迷彩」が施されている。つまり、F-15Jのような制空戦闘機ではなく、対艦攻撃も可能なマルチロールファイターを目指していると思われる。

日本政府はF-3次世代戦闘機をスクランブルにも使用する計画で、F-35よりもパワーのあるエンジンと、より多くのミサイルを搭載すると思われる。

当初、2018年度に次期国産ステルス戦闘機F-3を独自開発するか、それとも他国との共同開発にするかを決定する予定だった。

しかし、正式な発表はなく先延ばしになっていたが、三菱重工の単独契約を基本としながらも日本8社+ロッキード・マーチンとの共同開発の方向で進んでいる。

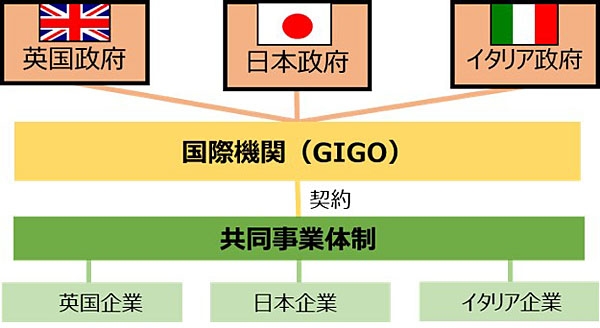

2018年度に、IHIは国産第5世代戦闘機用エンジン「HSE」(ハイパワースリムエンジン)の開発に成功し防衛装備庁に納入している。

技術的には日本単独でF-3戦闘機の開発はできるが、自衛隊の調達数が90機と少なく、1機当たりの開発費が高くなる。例えば開発費が1兆4000億円ならば1機当たりの開発費は約155億円となる。

したがって、開発費の日本側負担を低減のために、海外輸出まで視野に入れると他国と共同開発が必要になる。

また、F-3戦闘機の機体はF-35型機よりも大型になると思われる。エンジンを2基搭載し日本のIHIとイギリスのロールスロイスとの共同開発になる。

2020年11月23日の日経新聞によれば、「英ロールス・ロイスは日本が(中略)2035年に配備する予定の次期戦闘機への参画に意欲を示している。英国は同じ時期に戦闘機の開発計画(テンペスト)を持ち、日本との共同開発でコストを抑えられるとみている。」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66509430Q0A121C2X13000/

HSEの推力は1基15トンで、次期主力戦闘機F-3に2基搭載され合計30トンの推力となる。

この新型高性能エンジンはアフターバーナー無しでスーパークルーズ(超音速巡行飛行)が可能となる。

これは米軍のステルス戦闘機F-22のエンジン「F119-PW-100」並みの性能だ。

HSEの開発ポイントは「圧縮機」「燃焼器」「超高圧タービン」の3ヵ所だ。ジェットエンジンは高圧縮、高温度にすればするほど、高い推力が得られる。

そのため、各部品の耐久性向上と高温に耐える素材開発がポイントとなる。

IHIは1800℃という超高温に耐える素材開発に成功し、2018年6月29日、IHIは「XF9-1」エンジンを防衛装備庁に納入した。

防衛装備庁で2019年度末までエンジン試験を完了したとされる。

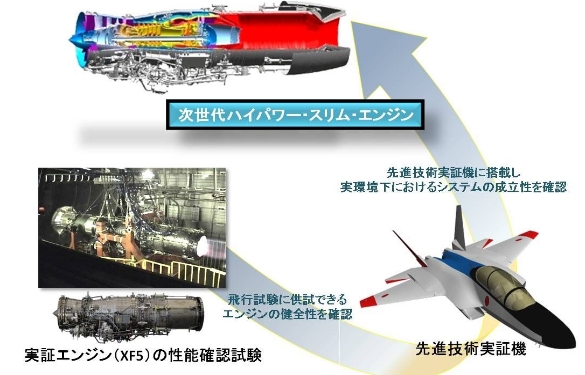

従来のレーダシステムは、一本の細いビームを一定の間隔で異なる方向に振り向けることにより、順次探索を進める。

これに対し、次世代レーダー「ジャガーシステム」は、多数の受信ビームを同時に形成することで広範囲を瞬時に探索することを可能とするもの。

その他

さらにボーイングが開発中のレーザー兵器の搭載が考えられる。また、無人機モードでの飛行も可能となり、さらに複数の小型無人機専用機をコントロールできるようになるかもしれない。

アメリカは当初F-22とF-35の折衷案を提案していたが、日本主導の開発とするため、アメリカの折衷案は採用されなかった。

最終的に、F-3の機体は日米共同開発とし、イギリスとは搭載する空対空ミサイルの共同開発すると予想される。さらに、世界販売を視野に英のエンジンメーカー「ロールスロイス」との共同開発も浮上している。

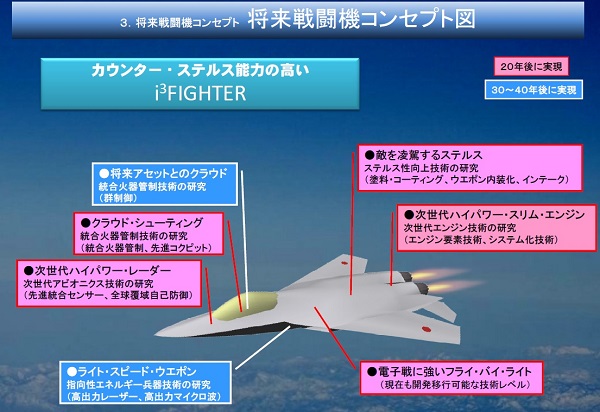

i3Fighter(出典 防衛省)

i3Fighter(出典 防衛省)

アメリカ軍の主力戦闘機F-22は1990年代から開発され、2003年に実戦配備された。

次期国産ステルス戦闘機F-3は2020年末までに国際共同開発の枠組みが決定し、2021年から基本設計に入り、2024年に試作機製造開始、2030年までに初飛行をし、2031年に量産体制の確立、2035年に実戦配備されると思われる。

F-3はF-22開発時点よりも飛行制御ソフトウエア、レーダー吸収素材、継ぎ目のない外装加工精度、炭素繊維複合主翼などが進歩していると思われる。

具体的には、F-3はスマートスキンと言って、機体全体がレーダーの役割を果たし、後方から接近する敵機もレーダーで補足できる。

したがって、総合的にはF-3はF-22の性能を凌駕すると予想される。もちろん、アメリカもF-22の後継となる第6世代戦闘機を開発するだろう。そのアメリカの第6世代戦闘機との比較では、やはりアメリカの方が高性能となる可能性が高い。

しかし、アメリカの第6世代戦闘機の登場までの数年間は日本のF-3が世界一の高性能戦闘機となる可能性がある。

機体の大きさ

F-3のプロトタイプと言われるものが、防衛省技術研究本部が公表した26DMUだ。ここから推定するとF-3の大きさはF-35とF-22の中間程度の大きさになると予想される。

RCS(レーダー有効 反射面積)

RCS(レーダー有効 反射面積)、レーダーに映る面積のことで、これが小さいほど敵レーダーに捕捉されにくい。

F-35で0.005㎡、F-22は0.0001㎡だが、実証機X2はF-22よりもRCSは小さいとされる。そのため次期戦闘機F-3もF-22を上回るステルス性能を持つと予想される。

| 機種 | RCS(レーダー有効 反射面積) |

| F-15 | 25㎡ |

| Su-27 | 15㎡ |

| F-16 | 1㎡ |

| F-35 | 0.005㎡ |

| F-22 | 0.0001㎡ |

| X2(ATDX) | 0.00002㎡~0.00004㎡(推定) |

ステルス戦闘機は相手から見えないので、ドッグファイトは発生せず、高度な飛行性能は必要ないという考えがある。

しかし、それは、ステルス機と非ステルス機の戦闘の場合であって、ステルス機同士の戦いとなると、お互いにレーダー探知はできず、目視によるドックファイトになる可能性がある。その場合は、やはり飛行性能が勝敗を分けることになる。

ステルス機同士の空中戦の場合、ミサイルもレーダー誘導ではうまく補足できない可能性があるので、目視(光学的)で確認してミサイルを発射し、近接誘導は赤外線を利用したものになる可能性がある。

アメリカ軍の戦略

アメリカ軍は性能の高いF-15とコストの安いF-16の2機種を配備する「ハイローミックス」で費用対効果を高くしている。

これはF-22とF-35の関係にも言える。しかも、F-16やF-35は他国に輸出し戦闘機開発費用を軽減すると同時に他国との共同開発により他国の技術も吸収するという戦略を取っている。

今後、第6世代戦闘機が開発されても日本はハイローミックスのローの機種しか購入できない可能性がある。

そのためにもF-3は日本主導で開発する必要がある。

F-3の開発費

F-3の総開発費は1兆4,000億円とされる。F-3の製造機数は90機とされ、1機の開発費は155億円となり、最終的な機体価格は200億円とも300億とも言われる。

| 項目 | 開発費 |

| F-3機体 | 9,000億円 |

| エンジン | 5,000億円 |

| 合計 | 1兆4000億円 |

F-3の全体の開発費は40年間の保守費用を含め4兆円という見方が多い。

ちなみに、かつて日本がF-22を購入しようとした時の価格は1機当たり約200~250億円だった。

コストを下げるためには、生産機数を多くすればいい。例えば300機製造するならば、1機当たりの開発費は46億円となり、機体価格は100億円になる。

そのため、イギリスのエンジンメーカー「ロールスロイス」と共同開発をすることになった。

表面上、エンジン開発のみを共同開発するような報道だが、ロールスロイスがエンジンの開発費を負担しても2,000億円程度で、機体価格を200億円から180億円に引き下げる効果しかない。

やはり、F-3を輸出しないと機体価格は劇的には安くならない。

英テンペストと共通化?

イギリス空軍は第6世代戦闘機「テンペスト」の開発を2025年から開始する計画で、これにイタリアも参加し「テンペスト」の生産機数は400機以上となると見られる。

日本の次世代戦闘機F-3はこのテンペストとレーダー、ミサイル等の部品を共通化する可能性がある。但し、機体については日本独自設計になると思われる。

エンジンはIHIとイギリスのロースルロイスとの共同開発となる。

空対艦ミサイルは日本のASM-3改良型(射程400km)が採用されるのではないか?

空対空ミサイルは日英共同開発のミーティア改良型(射程300km)が採用されるとみられる。

レーダーはF-2に搭載されている三菱電機製J/APG-2(Ga-N素子アクティブ・フェーズド・アレイ)改良型が採用される可能性がある。

アメリカ・ボーイング社が開発中のレーザー兵器を搭載する可能性がある。

無人機モードで飛行できる可能性がある。

複数の小型無人機(ドローン)を戦闘機からコントロールできる仕様になるかもしれない。

今後の開発日程(当ブログ予想)

- 2020年 日本主導の次世代戦闘機専属チームを防衛省内に新設

- 2021年 本格的な開発を開始

- 2024年 基本設計

- 2026年 試験機製造開始(試験機による試験)

- 2030年 製造開始

- 2031年 量産体制を確立

- 2035年 実戦配備開始(F-2退役開始予定)

ステルス実証機X-2

写真は2回目以降のテスト飛行

2016年4月22日、ステルス実証機X-2が初飛行した。

しかし、キャノーピーはT4練習機から流用、ランディングギア(前脚、主脚)はT2練習機から流用したものだった。

また、エンジン推力は1基5トン(2基合計で10トン)であり、F-16のエンジンの1基13トンよりも小さく、期待外れ感があった。

しかし、X-2は、そもそも、机上のステルス理論が正しいかどうかを「実証」する目的なので、コスト削減するため、既存部品を流用して組立ることは正解だったかもしれない。